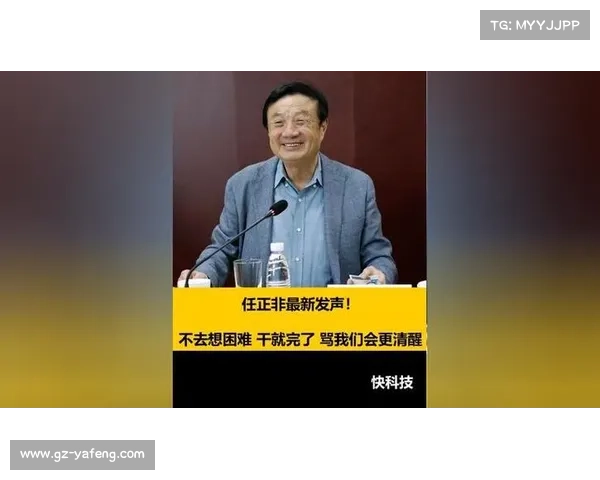

在全球科技竞争白热化的 2025 年,华为创始人任正非以 "不去想困难,干就完了,一步一步往前走" 的铿锵宣言,为中国科技突围提供了破局之道。在深圳华为总部接受人民日报专访时,这位 81 岁的企业家展现了独特的战略定力与系统思维,从芯片技术到基础研究,从人才战略到国家治理,勾勒出一幅科技强国的立体蓝图。

UB8优游国际一、破局芯片困局:数学补物理的系统创新

面对美国对昇腾芯片的出口管制,任正非坦言 "单芯片仍落后美国一代",但华为通过 "数学补物理、非摩尔补摩尔、群计算补单芯片" 的组合策略实现突破。昇腾 910B 芯片通过 384 卡高速总线互联技术,构建出 300 PFLOPs 的密集算力集群,性能接近英伟达 GB200 系统的两倍。这种 "用系统级创新对抗单点短板" 的思路,在天津港无人化码头的应用中得到验证:数百块昇腾芯片组成的 "超级大脑",实时处理传感器数据并精准指挥智能设备,效率提升 40% 的同时降低能耗。

任正非特别强调 Chiplet(芯粒)技术的战略价值,将复杂芯片拆解为功能模块,采用不同工艺节点制造。核心计算单元追求先进制程,I/O、存储等模块则选用成熟工艺,这种 "混搭" 策略使华为在 14nm 制程上实现等效 7nm 的性能。这种突破印证了任正非的判断:"中国在中低端芯片上是可以有机会的,化合物半导体的机会更大"。

二、重构创新范式:基础研究的战略耐心

在研发投入上,华为每年 1800 亿元中约 600 亿元用于基础理论研究,且不设考核指标。这种 "把冷板凳坐热" 的长期主义,在博弈论领域结出硕果 —— 华为提出的 "先知不等式" 解决了无限维线性规划问题,相关论文发表于计算机科学顶级会议。任正非以贵州农学家罗登义发现刺梨为例,说明基础研究的价值可能需要百年才能显现:当年无人问津的维 C 研究,如今已转化为百亿级刺梨产业。

为推动基础研究协作,华为建立 "黄大年茶思屋" 平台,免费开放全球科技信息查询,并与高校共建联合实验室。这种 "一杯咖啡吸收宇宙能量" 的理念,正在催生新的理论突破:在 AI 基础研究领域,华为首次将强化学习与树搜索引入大模型训练,使数学推理准确率提升 14%-50%。

三、人才战略:用最优秀的人培养更优秀的人

面对 "教育培养与人才梯队" 的核心挑战,华为实施 "天才少年计划",以最高 200 万年薪吸引全球顶尖人才。更具突破性的是内部 "炸开金字塔尖" 机制:允许员工跨部门流动,年流动率超 30%,打破组织僵化。这种 "熵减" 策略使华为研发团队保持活力,11.3 万名研发人员中 54% 拥有博士学历,在 6G 太赫兹通信、量子计算等前沿领域持续突破。

任正非特别呼吁社会理解理论科学家的孤独:"他们头脑中的符号、公式,世界上能沟通的只有几个人"。这种认知体现在华为的管理机制中 —— 基础研究团队不设 KPI,科学家可以自由探索。这种包容环境,正在孕育着下一个 "黄大年式" 的突破。

四、国家治理:法治化与市场化的双重保障

在民营企业发展层面,任正非强调 "法治化、市场化是关键"。他特别指出,政府应依法依规行政,企业则专注价值创造。这种理念与华为的实践深度融合:通过构建全球专利池(持有 15 万件有效专利),华为与三星、高通达成交叉授权,以法律确定性应对政治不确定性。在国内,华为深度参与 "东数西算" 工程,通过液冷技术将数据中心 PUE 降至 1.1,支撑西部可再生能源与东部算力需求的高效匹配。

对于国家发展,任正非认为 "开放会促使我们更加进步"。华为在欧洲设立 23 个研发中心,雇佣 3 万本地员工,将技术输出与文化融入结合。这种 "技术全球化" 策略,正在改写 "中国技术威胁论" 的叙事。

任正非的 "干就完了",不是简单的口号,而是基于系统思维的战略选择。当昇腾芯片集群突破物理极限,当黄大年茶思屋孕育理论突破,当 "天才少年" 计划重塑人才生态,华为正在书写中国科技突围的新范式。这种范式的核心,是将企业命运与国家战略深度绑定,用长期主义破解短期困局,用系统创新突破单点封锁。正如任正非所言:"国家越来越开放,政令通达,逐步形成统一的大市场,一定能突破所有封锁,实现伟大复兴"。这种信念,正是中国科技自立自强的精神密码。